京东服务商大会背后的“共荣”幻象:一场精心策划的利益再分配?

每年的电商大会,都像是一场精心编排的剧本,台上光鲜亮丽,台下暗流涌动。2025年的京东服务商生态合作伙伴大会,也不例外。500多家服务商齐聚北京,看似共襄盛举,实则更像是一场“分蛋糕”的仪式。然而,这块蛋糕真的能让所有参与者都尝到甜头吗?

盛会表彰与数据美化:谁在为京东的增长神话买单?

大会上,京东迫不及待地公布了“辉煌”的成绩单,120家服务商荣获“京卓越”奖项,仿佛一夜之间,整个服务商生态都沐浴在成功的喜悦中。但仔细想想,这些亮眼的数据背后,究竟隐藏着多少不为人知的成本和牺牲?

“交易规模同比增长”、“商家数量提升”、“服务质量显著提高”,这些看似客观的指标,真的能反映服务商的真实生存状况吗?恐怕未必。为了达成这些KPI,服务商们往往需要投入大量的人力、物力和财力,甚至不惜牺牲利润空间,以换取在京东平台上的曝光和流量。而最终的受益者,无疑是京东自身。这种“共荣”的背后,实则是京东将增长压力转嫁给服务商,让他们为自己的“神话”买单。

“京卓越”奖项:一场资源倾斜的游戏?

“京卓越”奖项,听起来高大上,但本质上,它更像是一场资源倾斜的游戏。获奖的服务商固然可以获得更多的曝光机会和平台支持,但这同时也意味着,他们将面临更加激烈的竞争和更高的业绩要求。而那些未能获奖的服务商,则很可能被边缘化,最终被市场淘汰。

这种“赢者通吃”的模式,真的有利于服务商生态的健康发展吗?恐怕未必。它只会加剧服务商之间的内卷,让大家为了争夺有限的资源而相互倾轧,最终损害整个行业的利益。更令人担忧的是,这种评选机制是否公平公正?是否存在暗箱操作和利益输送?这些问题,恐怕只有京东自己才能回答。

案例分析:糖衣炮弹下的真相

文章中提到了山东博泰商业管理有限公司的案例,这家公司通过一系列“创新策略”,帮助E-DAWN旗舰店实现了销售额的突破。但仔细分析这个案例,我们不难发现,所谓的“创新策略”,无非就是抢占平台标签、站外引流、精准投放等一系列常规操作。这些手段,在电商行业早已司空见惯,算不上什么新鲜玩意儿。

真正值得我们关注的是,这些“策略”背后的成本。抢占平台标签需要投入大量的资金,站外引流需要付出高昂的推广费用,精准投放需要依赖DMP数据管理平台。这些成本,最终都将由商家和服务商共同承担。而京东则可以坐收渔利,既获得了销售额的增长,又巩固了自己在电商领域的地位。

这个案例,就像一颗包裹着糖衣的炮弹,表面上光鲜亮丽,实则隐藏着巨大的风险。它让商家和服务商们看到了“成功”的希望,但同时也让他们陷入了无休止的投入和竞争之中。而最终的赢家,永远是掌握着游戏规则的京东。

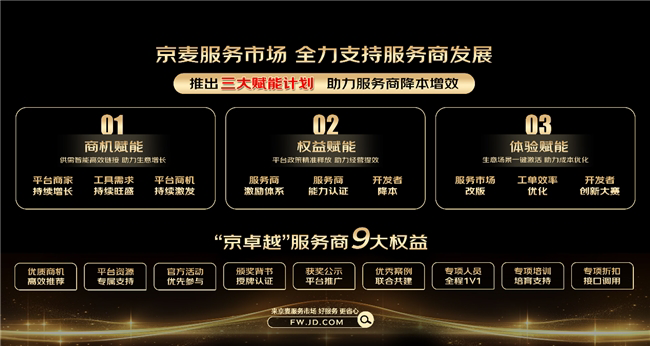

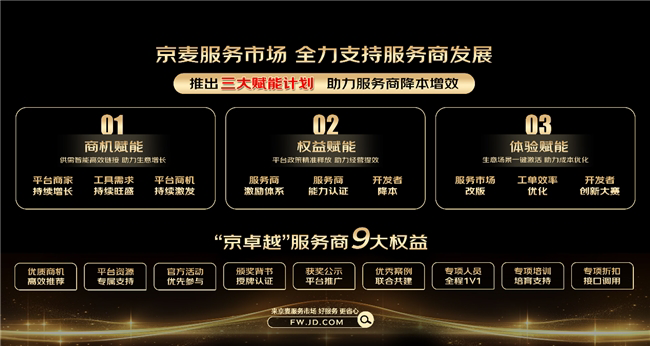

“赋能计划”:名为赋能,实为绑架?

京东大会上发布的“服务商赋能计划”,听起来像是为服务商们量身打造的一套升级方案,但仔细推敲,却更像是一种变相的“绑架”。所谓的“赋能”,真的能让服务商们获得真正的自主权和发展空间吗?还是只是让他们更加依赖京东,最终沦为平台的附庸?

商机赋能:算法黑箱与流量陷阱

“商家需求撮合平台”,号称能够通过AI智能算法,精准匹配优质服务商资源,让商家和服务商快速达成合作。然而,这种看似高效的匹配机制,实则充满了不确定性和风险。算法的背后,隐藏着京东的商业逻辑和利益考量,服务商能否获得真正的商机,很大程度上取决于他们是否符合平台的“口味”。

更令人担忧的是,这种“精准匹配”是否会导致流量的集中化,让少数头部服务商占据绝大部分资源,而其他服务商则被边缘化?一旦服务商过度依赖平台的流量,他们就很容易陷入“流量陷阱”,为了维持业绩,不得不不断投入资金,购买平台的各种服务,最终沦为平台的“打工人”。

权益赋能:画饼充饥的激励体系?

“京卓越”荣誉奖项、年度综合表现优异服务商激励计划、京东开发者创新大赛……京东为服务商们构建了一套看似诱人的激励体系。但这些激励措施,真的能激发服务商的创新活力,提升他们的竞争力吗?恐怕未必。这些激励措施,更像是一种“画饼充饥”的手段,让服务商们为了争夺有限的资源而内卷,最终精疲力竭。

更重要的是,这些激励措施的门槛往往很高,只有少数头部服务商才能达到。对于大多数中小服务商来说,这些激励措施只是遥不可及的梦想。这种不公平的激励机制,只会加剧服务商之间的差距,让强者更强,弱者更弱,最终破坏整个生态的平衡。

体验赋能:新瓶装旧酒的营销套路

京麦服务市场全面改版升级,首页动线重构、商详体验优化、搜索精准匹配……这些“体验赋能”措施,听起来很美好,但实际上,它们更像是一种“新瓶装旧酒”的营销套路。这些优化措施,无非就是提升用户体验,提高转化率,让用户在平台上停留更长时间。但这些措施,对于服务商来说,真的能带来实质性的帮助吗?

恐怕未必。用户体验的提升,最终受益的还是平台自身。服务商们为了适应平台的变化,不得不不断调整自己的运营策略,投入更多的时间和精力。而最终的成果,往往是微乎其微。这种“体验赋能”,更像是一种变相的“压榨”,让服务商们为了平台的利益而不断付出。

京东的“扶持”:一场成本转嫁的表演?

京东声称致力于满足商家的成长需求,推出了一系列“扶持计划”,例如针对“外贸转内销”商家和中小商家的权益礼包。然而,这些看似慷慨的举措,背后隐藏的却是精明的商业算计,以及将成本转嫁给商家和服务商的意图。这种“扶持”,更像是一场精心策划的表演,目的是为了吸引更多的商家入驻,巩固自己在电商领域的地位。

“外贸转内销”:收割最后一波韭菜?

在全球经济下行的大背景下,许多外贸企业面临着转型困境。京东抓住这一机会,推出针对“外贸转内销”商家的权益礼包和品牌提升服务包,并下调服务费用。这看似是对外贸企业的雪中送炭,实则是为了收割最后一波“韭菜”。

这些外贸企业,由于缺乏国内市场经验和渠道,往往需要依赖京东平台的扶持。然而,京东的“扶持”并非免费的午餐。这些企业需要支付各种服务费用,并接受京东平台的各种规则和限制。最终,他们很可能发现,自己并没有真正摆脱困境,而是陷入了另一个泥潭。

中小商家礼包:羊毛出在羊身上?

面向中小商家推出的“中小商家权益礼包”,为新商家提供价值万元的开店必备工具服务,最长免费使用3个月,还为老商家推出“经营工具1元购”及季度、年度折扣活动。这看似是对中小商家的扶持,实则是“羊毛出在羊身上”。

这些“免费”或“打折”的工具服务,往往存在各种限制和附加条件。商家在使用这些工具的同时,需要提供各种数据和信息,这无疑增加了他们的数据泄露风险。更重要的是,这些工具服务本身可能并不实用,甚至会给商家带来额外的运营负担。最终,商家们可能会发现,自己为了获得这些“优惠”,付出了更多的成本。

所谓的“共赢”:谁是真正的赢家?

京东声称要构建服务商与商家之间开放共赢、高效合作的桥梁,驱动商家生态迈向繁荣发展的全新阶段。然而,在这种“共赢”的模式下,谁才是真正的赢家?

毫无疑问,京东才是最大的赢家。通过各种“扶持计划”和“赋能计划”,京东不仅吸引了更多的商家和服务商入驻,还巩固了自己在电商领域的地位。而商家和服务商们,则在激烈的竞争中苦苦挣扎,为了平台的利益而不断付出。这种所谓的“共赢”,更像是一种单方面的利益输送,最终受益的只有京东自身。