人形機器人:物流業的救星還是華而不實的炒作?

別再跟我說什麼「具身智能」、「AI大模型」了!每次聽到這些詞,我就覺得科技圈又在搞新一波的割韭菜遊戲。人形機器人?聽起來很炫炮,但仔細想想,這玩意兒真的能解決物流業的實際問題嗎?還是只是個昂貴的玩具,用來騙投資人的錢?

誠實地說,我對這玩意兒的期望值趨近於零。不是我故意唱衰,而是過去幾十年,我們看過太多類似的「革命性技術」,最後都淪為曇花一現。從自動駕駛到無人機送貨,哪個不是被吹上天,然後又重重摔下來?

物流業的痛點是什麼?是效率、成本和可靠性。沒錯,人形機器人或許能在某些特定場景下展現一些優勢,例如在狹窄的空間內進行精細操作。但別忘了,物流業的本質是規模化和標準化。你讓一個人形機器人去搬運規格不一、重量不同的貨物,它真的能比一個訓練有素的工人做得更好、更快、更便宜嗎?我深表懷疑。

更別提那些尚未解決的問題,例如電池續航力、環境適應性和安全性。想像一下,一個身高160公分、體重50公斤的機器人在倉庫裡橫衝直撞,一不小心撞倒了貨架,或是踩到了工作人員的腳,那畫面簡直太美我不敢看。

所以,在我看來,人形機器人目前還停留在「概念驗證」階段,距離真正的大規模商業化應用,還有很長的路要走。如果廠商只是想靠這個概念來炒作股價,吸引眼球,那我就只能說,各位投資人小心了,別成了最後的接盤俠。

具身智能的狂想:從科幻走入(可能)現實?

具身智能(Embodied AI)這詞兒,聽起來就很玄乎,彷彿下一秒我們就能看到《銀翼殺手》裡的複製人在工廠裡辛勤工作。但現實往往是骨感的。這概念說穿了,就是想把AI大腦塞進機器人的身體裡,讓機器人像人一樣思考、行動。聽起來很美好,但實踐起來,呵呵,問題可大了。

AI大模型加持?別鬧了,先解決電池續航問題再說!

沒錯,現在AI大模型很火,什麼GPT-3、GPT-4,聽起來好像無所不能。但你把這些模型放到機器人身上,跑沒兩下,電池就沒電了。要知道,複雜的AI計算需要大量的電力,而現在的電池技術根本跟不上。難道要讓機器人拖著一條長長的電線工作嗎?那還不如直接請個人來搬貨呢!

效率提升?人力成本降低?聽起來很美,但導入成本呢?

廠商總是喜歡跟你說,用了人形機器人,效率就能提升多少多少,人力成本就能降低多少多少。但他們絕對不會告訴你,導入這些機器人需要付出多大的成本。首先,機器人本身就很貴。其次,你需要改造現有的工作環境,讓機器人能夠順利工作。最後,你還需要聘請專業人員來維護和修理這些機器人。算下來,這筆帳真的划算嗎?我看不見得。

更何況,人形機器人還存在很多技術上的挑戰。例如,如何讓機器人在複雜的環境中穩定行走?如何讓機器人準確地抓取不同形狀和大小的物體?如何讓機器人與人類安全地協同工作?這些問題,沒有一個是容易解決的。所以,具身智能要從科幻走入現實,恐怕還有很長的路要走。我只能說,理想很豐滿,現實很骨感。

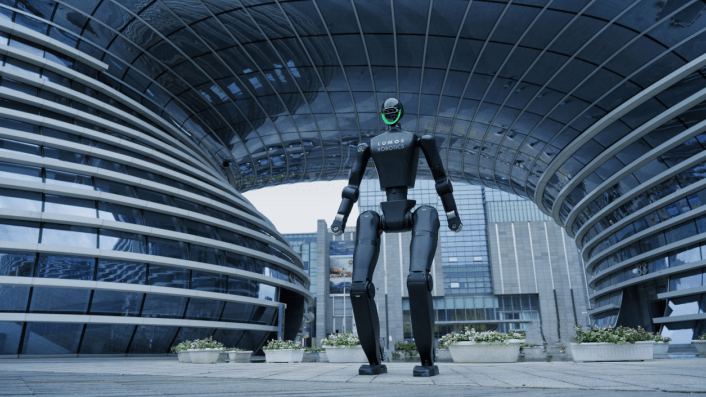

鹿明機器人與德馬科技的聯姻:是強強聯手還是各懷鬼胎?

鹿明機器人(Lumos)和德馬科技的合作,乍看之下是天作之合,一家是新興的具身智能新創,一家是老牌的物流裝備巨頭。但商場如戰場,這種合作背後往往隱藏著更深層次的利益考量,甚至是各自的算計。

鹿明:一家新創公司的豪賭?

鹿明機器人成立於2024年,時間不長,肯定燒了不少錢。新創公司最怕的就是資金鏈斷裂,如果沒有穩定的收入來源,很快就會game over。這次與德馬科技合作,或許是鹿明為了尋找資金和市場的出路,想藉由德馬的渠道,將自己的產品推向市場。但問題是,德馬真的會全心全意地支持鹿明嗎?還是只是把鹿明當作一個實驗品,成功了就收割,失敗了就拋棄?這很難說。

德馬:傳統物流巨頭的焦慮?

德馬科技在物流裝備領域深耕多年,但面對新興的具身智能技術,或許也感到了一些焦慮。畢竟,科技日新月異,如果不能及早佈局,很可能就會被時代淘汰。與鹿明合作,可以讓德馬接觸到最新的技術,並將其應用到自己的產品和解決方案中。但德馬畢竟是個大公司,決策流程繁瑣,反應速度慢。鹿明的技術能否順利地融入德馬的體系,也是個未知數。

戰略合作?說白了就是找個冤大頭分攤風險!

所謂的「戰略合作」,很多時候只是企業用來抬高股價、迷惑投資人的說辭。真正的合作,需要雙方付出真心和努力,而不是只停留在口頭上。鹿明和德馬的合作,能否真正產生協同效應,還有待時間的檢驗。但從我的角度來看,這更像是一場豪賭,賭的是具身智能的未來,也賭的是兩家公司的命運。

LUS2人形機器人:花拳繡腿還是真材實料?

鹿明機器人的旗艦產品LUS2,號稱是全尺寸人形機器人,還有一堆聽起來很厲害的參數。但數據終歸是數據,實際表現如何,才是關鍵。我對這款機器人抱持著高度的懷疑態度,畢竟,過去看過太多「看起來很厲害,用起來很廢」的產品了。

160cm身高?確定不是霍比特人嗎?

身高160公分?這身高在人類世界裡可能算普通,但在機器人世界裡,簡直就是個矮子。要知道,物流倉庫裡堆滿了高高的貨架,一個160公分的機器人,怎麼去拿高處的貨物?難道要它踩著梯子工作嗎?還是要重新設計整個倉庫?無論哪種方式,都會增加額外的成本。

400Nm扭矩?搬磚都嫌少!

400Nm的扭矩,聽起來好像很大,但實際上能做的事情卻很有限。要知道,物流搬運的貨物,重量和形狀各不相同,有些甚至非常沉重。400Nm的扭矩,可能連搬一箱礦泉水都費勁,更別提搬運那些體積龐大的家電了。如果機器人的力氣太小,那就只能搬運一些輕巧的物品,這大大限制了它的應用範圍。

2小時續航?充一次電要多久?

2小時的續航時間,簡直就是個笑話。在物流倉庫裡,機器人需要長時間不間斷地工作,2小時的續航時間,根本無法滿足實際需求。更糟糕的是,充電時間往往比使用時間更長。這意味著,機器人需要花大量的時間來充電,而不是工作。這樣一來,效率還不如人類呢!

1秒彈射起身?有必要搞得像變形金剛嗎?

1秒彈射起身,聽起來很酷炫,但實際上毫無意義。在物流倉庫裡,機器人需要的是穩定和可靠,而不是花俏的動作。這種彈射起身的設計,不僅增加了機器人的複雜性,也增加了故障的風險。更重要的是,這種動作可能會對周圍的人或物造成傷害。所以,這種設計簡直是畫蛇添足,毫無必要。

物流業的困境:人形機器人真的是解方嗎?

全球物流業正苦苦掙扎,面臨著前所未有的挑戰。勞動力短缺、成本上升、以及日益複雜的配送需求,讓整個產業喘不過氣。人形機器人,這個被寄予厚望的「解方」,真的能拯救物流業於水火之中嗎?我認為,答案遠沒有想像中樂觀。

非結構化場景?人形機器人只會更手足無措!

物流業的真實世界,充滿了各種各樣的「非結構化」場景。想像一下,一個堆滿雜物的倉庫角落,一個狹窄的走道,或是堆積如山的包裹。在這些環境下,人形機器人往往會顯得笨手笨腳,難以靈活應對。它們的行動範圍受限,感知能力不足,很容易被環境中的障礙物所困擾。相較之下,人類工人可以憑藉經驗和直覺,輕鬆應對這些複雜的場景。人形機器人想要真正融入物流業,還需要克服大量的技術難題。

勞動力短缺?那是薪水太低好嗎?

廠商總是把勞動力短缺當作推銷人形機器人的理由。但事實上,物流業的勞動力短缺,很大程度上是因為薪資待遇太低,工作環境太差。年輕人寧願去送外賣、開Uber,也不願意在倉庫裡搬貨。如果物流公司願意提高薪資待遇,改善工作環境,相信很多人都會願意加入。與其花大錢購買昂貴的人形機器人,不如把錢花在改善員工的福利上,這樣才能真正解決勞動力短缺的問題。

說到底,物流業需要的不是花俏的人形機器人,而是更高效、更經濟、更可靠的解決方案。在解決這些根本問題之前,人形機器人充其量只是一個昂貴的玩具,無法真正改變物流業的現狀。

鹿明機器人的豪言壯語:是願景還是空頭支票?

鹿明機器人總是喜歡描繪美好的未來,說他們的技術將如何顛覆物流業,如何賦能千行百業。但這些豪言壯語,聽起來更像是空頭支票,缺乏實際的依據和可行的執行方案。作為一個 cynical 的觀察者,我對這些願景抱持著高度的懷疑。

技術創新?燒錢而已!

技術創新固然重要,但並不是所有創新都能帶來實際的效益。鹿明機器人投入大量資金研發人形機器人,但這些技術是否真的能解決物流業的痛點?是否真的能創造更大的價值?在我看來,這還是一個未知數。很多時候,技術創新只是一個燒錢的遊戲,最終卻一無所獲。更重要的是,創新不能脫離實際應用,不能為了創新而創新。如果技術無法落地,無法產生商業價值,那就只是空中樓閣。

場景落地?先活下來再說!

對於新創公司來說,活下來才是最重要的。如果無法找到穩定的收入來源,如果無法獲得足夠的資金支持,再好的技術也無濟於事。鹿明機器人想要實現「場景落地」,首先要解決生存問題。他們需要找到願意採用他們產品的客戶,需要證明他們的技術能夠帶來實際的效益。如果連這些都做不到,那所謂的「場景落地」,就只是一句空話。

賦能千行百業?別逗了,先搞定一家客戶再說吧!

「賦能千行百業」?這種說法聽起來很宏偉,但實際上卻非常空洞。對於一家新創公司來說,最重要的是專注於自己的核心業務,把一件事情做到極致。鹿明機器人應該把精力集中在物流業,先搞定一家客戶,證明自己的技術可行,然後再逐步擴展到其他領域。如果一開始就想「賦能千行百業」,那只會分散資源,最終一事無成。

總之,鹿明機器人的豪言壯語,聽聽就好,別太當真。對於新創公司來說,最重要的是腳踏實地,一步一個腳印,先解決生存問題,再談發展。如果只會畫大餅,那就只能是曇花一現。