以太坊:昔日王者,今夕何在?

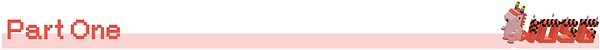

Jiawei @IOSG 的这篇报告,让我感到一丝不安。它像一面镜子,映照出以太坊光鲜外表下隐藏的焦虑与困境。Jon Charbonneau 提出的“以太坊缺乏明确的「北极星」目标”的观点,并非空穴来风,它切中了当前以太坊社区面临的最核心问题:迷茫。

ETH 的价格:不能回避的现实

的确,技术理想主义者对价格嗤之以鼻,认为协议设计不应受市场波动左右。这种超然的态度,在象牙塔里或许成立,但现实是残酷的。

首先,ETH 的价格直接关系到以太坊基金会 (EF) 的命脉。正如报告指出的,EF 庞大的 burn rate (每年1.3亿美元!) 令人咋舌。Aave 创始人 Stani Kulechov 建议大幅削减支出和裁员,并非无理取闹。这种大手大脚的花钱方式,如果不能带来相应的成果,无疑是在透支以太坊的未来。

其次,价格关乎 PoS 共识机制的安全性。虽然地理分散的验证节点和 Slashing 机制能起到一定的保护作用,但 ETH 价格下跌无疑会降低攻击成本。Lido 的 TVL 近乎腰斩,Solana 的质押收益率是 ETH 的两倍,这些都在暗示着潜在的风险。如果质押者纷纷倒戈,以太坊的安全基石又将如何稳固?

更重要的是,价格是市场信心的晴雨表。当 Eric.eth 这样的早期开发者都开始质疑 “为何坚持留在这个生态” 时,我们是否应该反思,以太坊是否正在失去它的灵魂?

去中心化:不是万能药,而是双刃剑

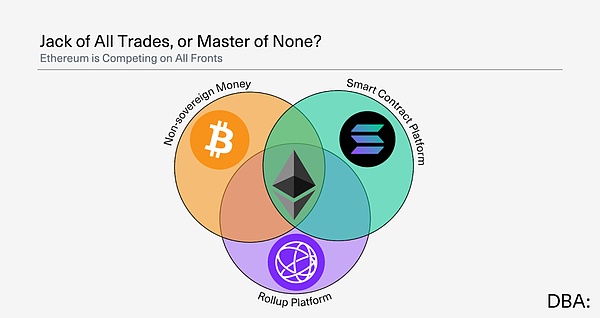

去中心化固然重要,但不能成为阻碍发展的借口。Solana 上 memecoin 交易者的需求与以太坊的安全标准截然不同,这是一个客观事实。报告中对 “竞争” 的分析,也颇为深刻。

ETH 的价值存储属性:难以比肩比特币

比特币作为“数字黄金”的叙事已经深入人心,其核心功能被明确为价值存储,更容易被大众理解。而以太坊的价值来源过于复杂,gas、质押收益、生态应用… 这些因素交织在一起,反而稀释了其价值存储属性。MicroStrategy 和特斯拉等机构公开持有比特币,更是强化了其 legitimacy。在价值存储方面,以太坊与比特币的竞争,短期内恐怕难以取胜。

智能合约平台:群雄逐鹿,以太坊面临挑战

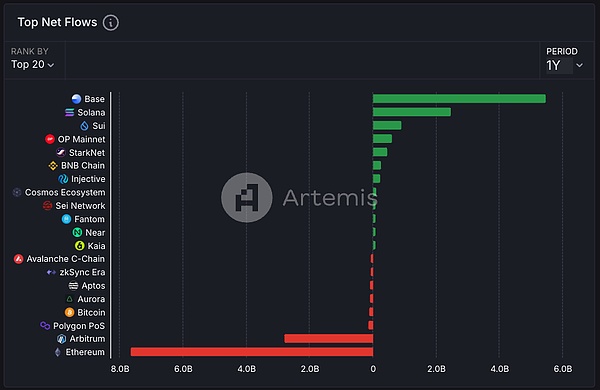

以太坊在智能合约平台方面,面临 Solana、Sui 等新兴 Layer1 的强力挑战。尽管在稳定币发行和 TVL 上占据优势,但日交易量、日均活跃地址数等关键数据却显露出颓势。资金正加速流向 Base、Solana、Sui 等协议,而以太坊则面临资金外流的窘境。

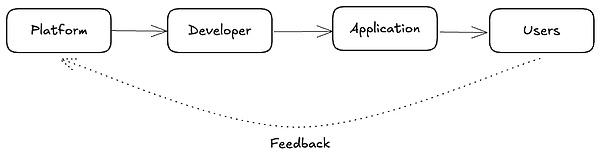

Solana 的 IBRL(技术上的改进)固然重要,但更令人警惕的是其文化和注意力捕获能力。以太坊的用户被认为是 “DeFi 挖矿的老钱”,而 Solana 则代表着 “新鲜血液和资本的快速流动”。在这个注意力稀缺的时代,谁能吸引更多的开发者和用户,谁就能赢得未来。我个人也观察到,不少创始人选择在 Solana 上构建消费者应用,原因除了技术因素外,更多的是看中了 Solana 的“注意力”。

以太坊基金会的选择:无为而治,还是刻舟求剑?

Aya 转任以太坊基金会主席,引发了社区的争议。批评者认为其 “减法哲学” 和去中心化治理是 “放任主义”,导致 EF 未能积极协调生态资源。这或许有些苛刻,但并非毫无道理。

Aya 认为基金会的角色是 “园丁” 而非 “控制者”,主张适应式增长、去中心化领导。这种理想主义在增长周期下或许有效,但在衰退阶段却显得苍白无力。孔子周游列国的故事告诉我们,空谈理想主义,需要建立在物质基础之上。

当社区质疑 EF 抛售 ETH,不采用质押等理财手段维持 runway 时,Vitalik 却以 “避免在有争议的硬分叉事件中被迫做出「官方选择」” 为由搪塞。这种虚无缥缈的理由,难以回应社区的核心关切。

以太坊,曾经的王者,如今正面临前所未有的挑战。如果继续坚持无为而治,恐怕只会加速衰落。

“以太坊是生态而非公司”:美丽的谎言?

Vitalik 强调以太坊是去中心化生态,而非公司。这个观点固然没错,但现实是,公众对以太坊的定价和估值,仍然偏向于以公司的方式进行。ETH 销毁减少,重新回到通胀,这些数据都在暗示着以太坊已经失去了强劲的 momentum。

Aya 认为 EF 的角色是 “协调而非主导”,但这种协调为主的方法往往低效且充满摩擦。每个人有自己的意见,缺乏全局性的决策,最终导致难以执行。

我并非批判 EF 的做法,只是试图指出其中的利害关系。EF 需要就实避虚,实事求是,发现问题、倾听社区的意见,并且有所行动。